– Revue de presse N° 298–299

– 25 et 26 octobre 2025 – { 2003–2025 } – 22ème année }

Algérie : le procès en appel du journaliste français Christophe Gleizes fixé au 3 décembre

Le Monde avec AFP

25 octobre 2025

Le reporter a été condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » après avoir été en contact avec un dirigeant d’un club de football, par ailleurs responsable d’un mouvement classé terroriste par Alger. Reporters sans frontières a de nouveau appelé à sa libération.

Le procès en appel du journaliste sportif français Christophe Gleizes, condamné en première instance à sept ans de prison ferme en Algérie, a été fixé au 3 décembre 2025 « au tribunal criminel d’appel de Tizi–Ouzou », à 110 kilomètres à l’est d’Alger, a fait savoir son avocat Amirouche Bakouri, vendredi 24 octobre, sur sa page Facebook.

Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes, 36 ans, a été condamné le 29 juin, notamment pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». La justice lui reproche d’avoir été en contact avec un dirigeant du club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), par ailleurs responsable du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par les autorités algériennes depuis mai 2021.

L’association française Reporters sans frontières (RSF) a renouvelé son appel « à la libération de ce professionnel de l’information, spécialiste de football, afin qu’il puisse enfin retrouver ses proches au plus vite ».

Christophe Gleizes « n’a rien à faire en prison et nous comptons sur la cour d’appel pour le reconnaître : Christophe n’est coupable que d’avoir exercé son métier de journaliste sportif et d’aimer le football algérien », a déclaré le directeur général de RSF, Thierry Bruttin, selon un communiqué de l’ONG.

« Si l’on n’était pas aussi tristes et catastrophés, on en rirait. Christophe, terroriste ? Ça n’a aucun sens », avait déclaré au Monde son beau–père, Francis Godard, au mois de juillet.

Contexte diplomatique tendu entre la France et l’Algérie

La condamnation de Christophe Gleizes est intervenue alors qu’Alger et Paris sont empêtrés depuis plus d’un an dans une crise diplomatique aiguë avec des expulsions de diplomates de part et d’autre et l’arrestation à la mi–novembre 2024 de l’écrivain franco–algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans de prison en Algérie pour « atteinte à l’unité nationale ». Les relations entre Paris et Alger sont au plus bas depuis l’été 2024 et la reconnaissance par la France d’un plan d’autonomie « sous souveraineté marocaine » pour le Sahara occidental, théâtre d’un conflit vieux de cinquante ans entre le Maroc et les indépendantistes du Polisario, soutenus par Alger.

Le nouveau ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, a estimé dimanche qu’il devait y avoir un « bougé » dans les relations avec l’Algérie et affirmé qu’une remise en cause de l’accord franco–algérien de 1968 n’était pas « à l’ordre du jour ». L’accord, signé six ans après la fin de la guerre entre l’Algérie et l’ex–puissance coloniale (1954–1962), quand la France en plein boom économique avait besoin de main–d’œuvre, permet notamment aux ressortissants algériens d’obtenir un titre de séjour de dix ans selon une procédure accélérée.

Le Monde avec AFP

Laurent Nuñez en Espagne : premier déplacement à l’étranger, consacré à l’immigration et au narcotrafic

Publié le 24 octobre 2025 à 21:35

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande–Marlaska (g), et son homologue français, Laurent Nuñez, avant une rencontre au ministère de l'Intérieur à Madrid, le 24 octobre 2025 – OSCAR DEL POZO – Madrid (AFP)

Madrid – La lutte contre l’immigration illégale, l’une des priorités du nouveau ministre de l’Intérieur, et le crime organisé étaient principalement au cœur du premier déplacement à l'étranger de Laurent Nuñez qui a rencontré son homologue espagnol vendredi à Madrid.

Lors de cette visite, Laurent Nuñez et Fernando Grande–Marlaska ont balayé les sujets d’intérêts européens communs comme la politique migratoire, la coopération policière dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, ainsi que la protection civile.

La lutte contre l’immigration illégale, «l’une des priorités les plus fortes que s’est donnée Laurent Nuñez», rappelle son entourage, a occupé une part importante des discussions, selon des participants. Depuis sa nomination le 12 octobre place Beauvau, le ministre a prévu de consulter ses homologues européens dans la perspective du pacte asile migration, que la France doit transposer d’ici à juin 2026.

«J’essaie de voir où en sont les positions des uns et des autres pour qu’on ait au niveau européen une règlementation qui soit la plus protectrice possible, en termes de contrôles des frontières extérieures et de possibilité de reconduire dans leur pays des étrangers en situation illégale», développe auprès de l’AFP le ministre français, qui a également échangé jeudi soir avec le ministre de l’Intérieur allemand Alexander Dobrindt.

«L’Espagne est un pays d’entrée d’immigration illégale, c'était important de faire un point et de constater avec satisfaction que les entrées ont diminué de 40% sur leur territoire depuis le début de l’année», souligne M. Nuñez.

Sur le pacte asile migration, la France et l’Espagne, deux pays «d’entrée et de rebond» des migrants, partagent «des points d’accord très forts», rappelle son entourage, l’Espagne coopérant avec des pays comme la Mauritanie et le Sénégal pour prévenir les départs.

Dans le même esprit, Fernando Grande–Marlaska s’est rendu en début de semaine en Algérie pour rediscuter de la coopération entre les deux pays.

A ce stade, aucun déplacement de Laurent Nuñez n’est prévu à Alger, a–t–il dit, regrettant l’arrêt du canal de coopération sécuritaire avec les autorités algériennes.

«Coopération fluide»

Pour son premier déplacement à l'étranger, le nouveau locataire de la place Beauvau a été chaleureusement accueilli par son homologue espagnol.

Les deux hommes se connaissent bien et conversent en espagnol: Fernando Grande–Marlaska occupe le ministère de l’Intérieur depuis 2018, Laurent Nuñez a, durant ces années, piloté la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), puis rejoint le ministère de l’Intérieur en tant que secrétaire d'État (2018 et 2020), avant la «task force» contre le terrorisme à l'Élysée (2020–2022).

«Nous avons des relations personnelles», souligne auprès de l’AFP Laurent Nuñez, et cette rencontre a permis de «réévoquer avec lui des sujets importants en matière de sécurité que l’on a gérés ensemble».

Ce déplacement a été l’occasion de rappeler que la coopération opérationnelle et judiciaire entre la France et l’Espagne est «excellente», «dense» et «fluide», selon des participants. Les deux pays collaborent régulièrement via des équipes communes d’enquête notamment dans la lutte contre la criminalité organisée et la France a installé en Espagne son service de sécurité intérieure le plus dense.

«On a convenu ensemble qu’il fallait encore faire plus dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est une espèce d’hydre qui dépasse les frontières», relate M. Nuñez.

Les membres du service de sécurité intérieure sont des «pions avancés» dans cette lutte aux côtés des forces de sécurités espagnoles, ajoute–t–il.

L’Espagne reste un point d’entrée majeur des stupéfiants en Europe avec la résine de cannabis en provenance du Maroc et la cocaïne acheminée en cargo ou en voilier depuis l’Amérique du Sud.

Pays voisin, la France est devenue ces dernières années l’un des territoires européens les plus touchés, dépassant des pays traditionnellement impactés comme la Belgique et les Pays–Bas, selon une note de l’Office antistupéfiants (Ofast) consultée par l’AFP.

Le durcissement des contrôles dans les ports d’Anvers et Rotterdam peut expliquer une réorientation des trafics vers le sud de l’Europe, selon la même source.

Hors voie maritime, la frontière routière entre l’Espagne et la France est particulièrement exposée, des passeurs empruntant aussi la voie ferroviaire, moins contrôlée.

Murielle KASPRZAK

© Agence France–Presse

Un ex oubli volontaire

Alger reprend les OQTF de… l’Espagne

CHRONIQUE. Alors que la question des OQTF enflamme toujours les relations avec Paris, Alger a mis en place un protocole avec l’Espagne pour rapatrier ses migrants clandestins.

Publié le 25/10/2025 à 08h00, mis à jour le 25/10/2025 à 12h36

Il y a quelques semaines, début septembre 2025, une affaire a agité l'opinion publique des deux rives de la Méditerranée : sept mineurs algériens, âgés de 14 à 17 ans, ont réussi à atteindre Ibiza, en Espagne. Ce groupe d'adolescents avait emprunté un bateau de plaisance volé dans la baie de Tamentfoust, à Alger, et parcouru plus de 300 kilomètres en Méditerranée sans l'aide d'un passeur. Ces migrants clandestins (harraga) s'en remettaient à une simple boussole et à une application de navigation sur leurs téléphones. Cette traversée extraordinaire s'est produite dans un contexte où le flux migratoire clandestin entre l'Algérie et l'Espagne a connu une augmentation spectaculaire. Ce flux a dépassé 4 700 arrivées irrégulières depuis le début de l'année, soit une hausse de plus de 120 % par rapport à 2024. En ce qui concerne les harraga : 4 099 arrivées entre janvier et juillet 2025. Selon d'autres sources, on en dénombre 4 643 entre août et octobre. Et 700 disparus en mer. Rapatriement des harraga mineurs

Pourtant, la fuite solitaire de ces mineurs sans escorte reste une première et frappe d'autant plus fort l'imaginaire collectif. Leur histoire, abondamment relayée sur TikTok et Instagram : qu'une jeunesse exaltée brave la Méditerranée pour rompre avec un pays jugé invivable, en manque de loisirs, corseté par un héritage politique vertical issu de la guerre de décolonisation et lesté d'un conservatisme religieux étouffant, n'a pas manqué d'enflammer l'opinion en Algérie. Face à l'ampleur médiatique que prenait l'affaire, la revue militaire El Djeïch publia, dans son éditorial de septembre 2025, une tribune dénonçant une « polémique artificielle » et un « complot » visant à nuire à l'image de l'Algérie. Les responsables militaires y voient la marque d'une campagne hostile orchestrée depuis l'étranger pour déstabiliser le pays.

L'épilogue n'a pas tardé. Le 17 octobre, la décision officielle tomba : les sept mineurs algériens allaient être prochainement rapatriés à Alger, ce qui constitue un fait exceptionnel, l'Algérie n'acceptant presque jamais de reprendre ses ressortissants entrés illégalement sur le territoire européen. Le dénouement fut scellé à l'occasion de la visite, le lundi 20 octobre, du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande–Marlaska. Celui–ci fut reçu non seulement par son homologue algérien, mais également – et cette marque protocolaire n'est pas passée inaperçue – par le président Tebboune. Cette rencontre, présentée comme celle de la réconciliation, a permis de réactiver le protocole de réadmission des migrants irréguliers tout en validant le retour imminent des sept adolescents vers leur pays natal. La délégation espagnole comptait plusieurs hauts responsables, dont la directrice générale des affaires d'immigration, le chef du commandement de la police maritime et le commissaire général de l'immigration. Son ampleur témoignait de l'importance d'un tel événement.

Ce rapprochement mettait un terme à plus de deux ans de tensions entretenues entre Alger et Madrid. Le malaise trouve son origine en mars 2022, quand l'Espagne, par la voix de son chef de gouvernement, affiche son soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. Cette décision déclenche une réaction immédiate à Alger : rupture des échanges, gel de la coopération économique, suspension des contrats stratégiques et interruption totale du dialogue institutionnel. L'Espagne est alors érigée au rang d'ennemi diplomatique numéro un, tandis que l'Algérie reste simultanément en situation de froid avec la France, le Maroc, les acteurs du Sahel et une partie de la Libye.

C'est au fil de l'année 2025 que se referme lentement cette parenthèse hostile. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se retrouvent en février, lors du G20, à Johannesburg. Le 13 octobre 2025, une réunion bilatérale à Madrid consacre la relance de la coopération sécuritaire, avec en priorité l'intensification de la lutte contre la migration clandestine, les réseaux criminels et les trafics de stupéfiants.

Dans ce contexte, la question migratoire reste primordiale. La migration clandestine ne cesse de gagner en intensité, générant désormais des flux financiers de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Ces flux sont équivalents à ceux des circuits de la drogue. Avec plus de 4 119 arrivées recensées seulement dans les 7 premiers mois de 2025, la mer Méditerranée est endeuillée par plus de 325 morts sur la même période. La tension intègre peu à peu un subtil jeu de pressions, où la gestion des flux migratoires devient un levier majeur de négociations diplomatiques. France, Espagne : deux poids, deux mesures pour Alger

Quelle est la contrepartie de ce « printemps » sur la question migratoire entre l'Espagne et l'Algérie ? C'est peut–être le ministre algérien de l'Intérieur qui offre une piste en saluant, à l'occasion de cette visite, l'avancement du dossier de récupération des fonds détournés sous le règne de Bouteflika. L'Espagne a promis, en contrepartie du rapatriement des migrants, d'accélérer le traitement des demandes algériennes visant à obtenir la restitution des « avoirs mal acquis » par d'anciens dignitaires du système. Officiellement, cet engagement est qualifié de « pas décisif » dans la lutte contre la corruption, point nodal du discours politique populiste actuel à Alger.

Le dossier des sept mineurs, aussi médiatisé qu'émouvant, trouve aujourd'hui une conclusion juridique en Algérie, mais il reste ce qu'il a révélé : un pays que ses enfants fuient pour pouvoir respirer et rire.

Assemblée générale de l’association A.J.I.R. Harkis de France à Grasse

– Jérôme Viaud

Melissa 25 octobre 2025

Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe dirigeante de l’association A.J.I.R pour l’organisation de cette assemblée générale nationale ici à Grasse : Messieurs Mohand HAMOUMOU, Président, Mohamed HADDOUCHE, co–Président et Trésorier, Ali AMRANE élu de ma majorité municipale et Vice–président, Mohamed LAAZAOUI, Secrétaire Général et mon élu délégué aux affaires militaires Richard KISS. Sans oublier Sébastien OLHARAN, Maire de Breil–sur–Roya, commune ayant accueilli sur son territoire dès 1963, un lieu d’implantation d’un hameau de Forestage dans lequel ont vécu une trentaine de familles de Harkis. Pour la plupart, ils résident encore aujourd’hui sur la Commune.

Leur engagement au service de la mémoire des Harkis et de leurs familles est précieux.

Il est crucial qu’ils poursuivent leurs actions afin que le rôle des Harkis, ces hommes et ces femmes qui ont choisi de défendre le drapeau français et les valeurs qui y sont attachées, soit pleinement reconnu et transmis aux générations futures.

Trop longtemps, cette page douloureuse de notre Histoire a été peu connue et insuffisamment enseignée. Aujourd’hui, leur travail permet de faire connaître cette histoire, de la faire vivre et de sensibiliser chacun à l’importance du devoir de mémoire.

Je souhaite saluer la détermination de l’A.J.I.R. (Association Justice Information Réparation pour les Harkis) et de tous ses membres, ainsi que leur capacité à rassembler 43 associations autour de cette cause.

« Grâce à votre engagement collectif, cette mémoire trouve sa place et son audience, et permet à chacun de mieux comprendre et honorer ceux qui se sont battus pour la France.

Que votre association poursuive cette œuvre essentielle avec la même énergie et le même engagement, pour que le travail de mémoire et de justice avance toujours davantage. »

Nationalité algérienne : un projet de loi cible les citoyens accusés d’atteinte à l’unité nationale

Amina Aouadi

25 octobre 2025

Un projet de loi est actuellement à l’étude au Bureau de l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Ce texte vise à élargir les motifs permettant la déchéance de la nationalité algérienne.

Les dispositions ciblent les citoyens algériens dont les actions, notamment à l’étranger, pourraient être considérées comme portant préjudice aux intérêts de l’État ou manifestant une allégeance à un État étranger.

Ce projet de loi, dont les échos font déjà débat, semble s’inscrire directement dans la lignée du discours ferme tenu par le Président de la République, qui avait récemment stigmatisé la catégorie des « agents » ou « les traîtres de la maison » (khayin eddar).

La diaspora et l’unité nationale en ligne de mire

Le député Hichem Sifer, rapporteur de la proposition, a détaillé hier, vendredi 24 octobre 2025, sur la chaîne Echorouk, les dispositions du texte.

Sont visés ceux qui commettraient des actes portant un « préjudice grave aux intérêts de l’État », tenteraient de « porter atteinte à l’unité nationale », ou « manifesterai[ent] une allégeance à un État étranger en persistant à rejeter la loyauté envers l’Algérie ».

L’élargissement des motifs de déchéance s’articule autour de plusieurs cas précis et jugés de la plus haute gravité :

- Fourniture de services à un État tiers dans l’intention claire de nuire aux intérêts algériens.

La double peine pour la nationalité acquise

Le projet ne s’arrête pas aux binationaux ou aux citoyens de naissance. Il prévoit également la possibilité de déchoir de sa nationalité algérienne acquise toute personne qui commettrait ces mêmes actes, y compris sur le territoire algérien.

Les promoteurs du texte insistent toutefois sur le fait que l’application de cette mesure restera « strictement limitée aux actes susmentionnés », avec une promesse de « garantir le respect des droits et du statut juridique des concernés ».

L’enjeu politique et diplomatique est de taille. En visant les citoyens qui, de l’extérieur, porteraient atteinte à la souveraineté nationale, l’Algérie envoie un signal fort. Reste à savoir quelle sera la portée exacte de notions comme l’« allégeance à un État étranger » ou la « collaboration avec une entité hostile », et quelles garanties juridiques seront mises en place pour éviter tout arbitraire.

Une loi en cours : les traîtres agissant à partir de l’étranger seront déchus de la nationalité

Publié le 25/10/2025 à 15:55 |

Par Mohamed K. – Un projet de loi hautement symbolique figure désormais à l’agenda du Bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN). Il vise à retirer la nationalité algérienne à tout ressortissant algérien qui, à l’étranger, commettrait des actes portant gravement atteinte aux intérêts de l’Etat, tenterait de nuire à l’unité nationale ou manifesterait une allégeance à une puissance étrangère ennemie tout en reniant son appartenance à l’Algérie.

Ce projet de loi, dont l’information est rapportée par nos confrères d’El–Khabar, s’inscrit dans un contexte marqué par une intensification des attaques médiatiques visant à déstabiliser le pays. Depuis plusieurs années, des individus installés à l’étranger, notamment en France, en Grande–Bretagne, en Suisse et au Maroc, mènent une guerre psychologique et numérique contre leur propre pays. Profitant des réseaux sociaux, ces agitateurs propagent des messages subversifs, dictés par des services de renseignement étrangers, en particulier français (DGSE), marocains (DGED) et israéliens (Mossad).

Ces campagnes incessantes orchestrées de l’étranger visent à semer le doute dans les esprits, à fragiliser la cohésion nationale et à ternir l’image de l’Algérie sur la scène internationale. «Il ne s’agit pas de simples critiques ou d’opinions dissidentes, mais d’une véritable entreprise de dénigrement financée et planifiée par des puissances hostiles», confie une source proche du dossier.

Le projet de loi entend mettre fin à cette impunité. Pour de nombreux Algériens, il était grand temps que le pays se dote d’un cadre juridique clair pour sanctionner ceux qui, tout en profitant des droits liés à leur nationalité, travaillent ouvertement contre l’Algérie. Le texte, une fois adopté, permettra de retirer la nationalité à toute personne dont la trahison est avérée, notamment à travers la diffusion de contenus incitant à la division, la collaboration avec des officines étrangères hostiles, ou encore la participation à des campagnes de désinformation orchestrées contre les institutions nationales.

Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, le projet est accueilli avec satisfaction. Beaucoup y voient un signal fort adressé à ceux qui ont choisi de tourner le dos à leur patrie. «L’Algérie est généreuse envers ses enfants, mais elle ne peut tolérer la trahison», estime notre source. «Ceux qui se vendent à des puissances étrangères n’ont plus leur place parmi nous», tranche–t–elle.

L’adoption de cette loi marquera ainsi une nouvelle étape dans la défense de la souveraineté nationale. Elle traduira la volonté des autorités d’en finir avec une minorité d’individus manipulés, dont les agissements nuisent à l’image et à la stabilité du pays.

Nombreux sont ceux qui applaudissent d’ores et déjà cette initiative, la considérant comme une mesure de justice et de dignité nationale. «Les traîtres qui se sont vendus à des puissances étrangères ennemies seront déchus, et le peuple algérien applaudira des deux mains», résume notre source. Pour elle, «ce projet n’est pas une simple loi, mais un acte de souveraineté et de fidélité à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour que l’Algérie reste libre».

M. K.

Algérie : l’histoire secrète d’un rapport "maudit"

Sébastien Schneegans

Politique. Selon les auteurs de ce rapport explosif, l’accord franco–algérien de 1968 nous coûte au moins deux milliards d’euros par an.

Publié le 25/10/2025 à 08:45

Le rapport de Charles Rodwell et Mathieu Lefèvre évalue à 2 milliards d'euros par an le coût de l'accord franco–algérien de 1968.

Palais de l’Elysée, jeudi 16 octobre. Sous les dorures du salon des ambassadeurs, qui donne sur le jardin, Emmanuel Macron reçoit, en début de soirée, une poignée de députés de son camp. Au cours de ces échanges informels, on discute du budget et on souffle collectivement un bon coup : le gouvernement Lecornu II, qui a échappé à la censure quelques heures plus tôt, vivra plus longtemps que le premier. L’inquiétante perspective d’une dissolution s’éloigne. Puis le président, soucieux de montrer aux députés qu’il suit leurs travaux, félicite l’un d’eux. "Charles, ton rapport est à la fois excellent et effarant", glisse le chef de l’Etat au député Charles Rodwell, auteur d’un rapport explosif, qu’il a présenté la veille, sur le coût de l’accord franco–algérien du 27 décembre 1968. "Excellent", sans doute, puisque pour la première fois, deux parlementaires – l’ex–député Mathieu Lefèvre, nommé depuis ministre délégué à la Transition écologique, en est le coauteur – ont exploré pendant des mois les moindres détails de cet accord qui offre aux ressortissants algériens des avantages "en cascade" en matière de circulation, de séjour et d’emploi. "Effarant", en prime, puisque ce document d’une centaine de pages nous tend un miroir de nos propres faiblesses et nous amène à cette conclusion : rien ne justifie aujourd’hui une telle exception, qui offre aux ressortissants algériens un véritable régime juridique dérogatoire et coûte, selon leur estimation, au moins deux milliards d’euros à la France par an.

Ce fameux accord, qui n’a rien de "bilatéral" puisqu’il ne contient aucune clause de réciprocité, enflamme le débat depuis des années. En juin 2023, Edouard Philippe est le premier à sortir du bois, en appelant, dans un entretien à L’Express, à sa "dénonciation". En janvier 2025, Gabriel Attal lui emboîte le pas afin, dit–il, de "poser les limites et assumer le rapport de force avec l’Algérie." Un pied de nez, parmi d’autres, à Emmanuel Macron, pour qui il n’en a jamais été question. Au même moment, Charles Rodwell, qui incarne de façon assumée l’aile droite de la Macronie, se saisit du sujet. Pendant des mois, il y consacre ses journées et une partie de ses nuits ; s’arrache les yeux en constatant "l’aveuglement systémique" d’un "Etat désarmé pour évaluer la portée de ce type d’accord pour nos finances publiques, notamment en matière de dépenses sociales." Les administrations et les organismes concernés sont incapables de lui communiquer les statistiques dont il a besoin. Lorsqu’il cherche à connaître le nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat (AME), par exemple, la direction de la Sécurité sociale lui répond que cette information n’est pas collectée. "Les organismes de la Sécurité sociale n’ont le droit de collecter que les données strictement nécessaires. Or la nationalité n’est pas une donnée discriminante pour identifier les droits", lui rétorque–t–on. A ces difficultés techniques s’ajoutent, rapidement, des obstacles politiques et diplomatiques. Son rapport doit être présenté le 25 juin à la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Or, est–ce vraiment le moment opportun de sortir un tel rapport alors que le ministère de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères, représentés par Bruno Retailleau et Jean–Noël Barrot, soufflent le chaud et le froid sur l’Algérie ? La France espère encore que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, acceptera de gracier l’écrivain franco–algérien Boualem Sansal, condamné à cinq ans de prison ferme, à l’occasion de la Fête de l’indépendance le 5 juillet. Il ne faut prendre aucun risque. Au pôle diplomatique du Château, on invite Charles Rodwell à réfléchir aux "conséquences" d’une éventuelle publication du rapport à cet instant, tout en insistant sur la nécessaire séparation des pouvoirs. Eric Ciotti, qui avait déposé un texte dénonçant l’accord de 1968 dans la niche parlementaire de son groupe le 26 juin, le retire. Dans ce même contexte très tendu, le journaliste Christophe Gleizes est condamné trois jours plus tard à sept ans de prison ferme pour le motif absurde d’"apologie du terrorisme". La publication est décalée au 2 juillet, avant d’être, pour les mêmes raisons, renvoyée aux calendes grecques… Ultimatum

Ce rapport, "maudit" de l’aveu même de Charles Rodwell qui préfère s’en amuser, aurait pu être enterré. D’autant qu’une autre raison, et non des moindres, entre en jeu : Emmanuel Macron veut garder la main sur ce dossier ultrasensible qui fait partie de son "domaine réservé". Que son ministre de l’Intérieur monte régulièrement au créneau sur l’Algérie a déjà le don de l’agacer. Que son Premier ministre, François Bayrou, s’en fasse l’écho, c’en est trop… Le 26 février, un comité interministériel de contrôle de l’immigration se tient à Matignon, quatre jours après l’attaque au couteau perpétrée à Mulhouse par un Algérien de 37 ans sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

"Si l’accord n’est pas respecté, l’accord sera dénoncé", affirme, bravache, François Bayrou en une du Figaro. "On ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n’a aucun sens", corrige le président, en déplacement au Portugal. Voilà comment un député se retrouve coincé, malgré lui, entre les contradictions des deux têtes de l’exécutif. Prière, donc, de ne pas mettre de l’huile sur le feu.

Dans un extrait du compte rendu de ce comité interministériel, révélé par le rapport, on lit que "le gouvernement français souhaite ouvrir une discussion avec l’Algérie sur la manière dont sont mis en œuvre ces accords afin de revenir à leur plein respect dans un délai de six semaines". Les semaines passent et, en dépit de l’ultimatum, rien n’est fait. Pis, Alger refuse à quatorze reprises de délivrer le laissez–passer consulaire permettant de renvoyer dans son pays l’auteur de l’attaque de Mulhouse.

L’Etat français paraît impuissant. "On s’est fait balader", reconnaît, hors micro, une source diplomatique du Quai d’Orsay, interrogée sur le non–respect de ce "délai de six semaines". Il faut attendre le 6 août et la fameuse lettre d’Emmanuel Macron pour qu’il y ait enfin un "bougé". Défendant une "approche de plus grande fermeté", le président de la République demande à Jean–Noël Barrot de notifier aux autorités algériennes la "suspension officielle" de l’accord… de 2013, qui concerne les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. L’accord de 1968 n’est nullement mentionné dans la missive.

L’été passe et s’ensuit une folle rentrée. François Bayrou se fait "hara–kiri" en sollicitant un vote de confiance, Emmanuel Macron nomme – puis renomme – Sébastien Lecornu Premier ministre.

La suite est connue. Impossible, dans cet invraisemblable chaos, de trouver une piste d’atterrissage pour ce rapport. Seul l’échec de la censure offre une fenêtre pour une publication, le 15 octobre. Qu’en faire désormais ?

Un proche de Bruno Retailleau confie que l’Algérie a été au cœur de l’une des dernières discussions de l’ex–ministre de l’Intérieur avec Emmanuel Macron : "Il a dit au chef de l’Etat qu’il devrait revenir au ministre de l’Intérieur de gérer les entrées et les sorties sur le territoire, comme c’est le cas dans de nombreux pays.

Mais le président ne veut rien écouter.

Non seulement on se fait balader, mais on accepte de se faire balader", peste–t–il.

Dans le petit cercle Retailliste, on ne comprend pas non plus – doux euphémisme – le choix de nommer Laurent Nuñez à Beauvau. "C’est comme nommer Papa Ndiaye après Jean–Michel Blanquer", griffe un fidèle.

S’il est candidat en 2027, Bruno Retailleau fera à n’en pas douter de la suppression de ces accords de 1968 l’un des grands thèmes de sa campagne présidentielle.

D’ici là, il est urgent d’attendre…

Faire le Zouave à la guerre, une plongée dans l'histoire de ces combattants de la guerre de 1870

Laurent REBOURS

Le Musée de la Guerre 1870 propose une conférence ce dimanche 26 octobre 2025 évoquant l'histoire de ces Zouaves qui ont émaillé l'histoire militaire française.

Dans l’église mémorial figurent des emblèmes des Zouaves dits pontificaux. (©Laurent Rebours)

« Faire le zouave à la guerre« , voilà le thème retenu d’une conférence exceptionnelle ce dimanche 26 octobre 2025 au Musée de la guerre 1870 de Loigny–la–Bataille (Eure–et–Loir). Les Zouaves, intrépides, fiers et emblématiques

Intrépides, fiers et emblématiques, les Zouaves ont profondément marqué l’histoire militaire française autant que l’imaginaire collectif.

Souvent confondus avec les spahis ou les tirailleurs, ces soldats, pourtant si populaires, demeurent aujourd’hui encore méconnus. Créés lors de la conquête de l’Algérie en 1830, les Zouaves se sont illustrés sur tous les grands théâtres d’opérations du XIXᵉ siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Mais qui étaient réellement ces hommes ? Quelles étaient leurs spécificités ? Et pourquoi leur présence a–t–elle perduré dans l’armée française jusqu’en 1945 ?

Une plongée dans l’histoire des Zouaves avec Antoine Bruneau

Le conférencier Antoine Bruneau, historien et fin connaisseur de la guerre de 1870, proposera de redécouvrir ces soldats pas comme les autres. Il évoquera :

- leurs origines et leur mode de recrutement,

Une occasion unique de comprendre pourquoi l’expression populaire « faire le zouave » est entrée dans notre langage courant !

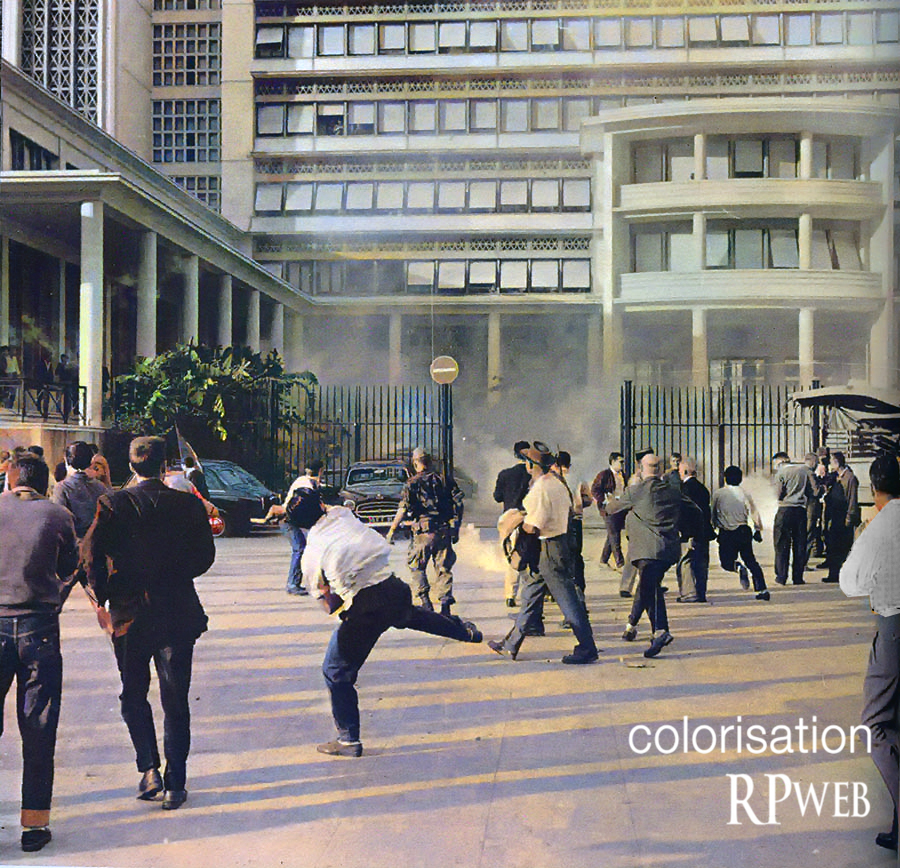

Restauration RPweb

À propos du conférencier

Historien passionné, Antoine Bruneau a étudié de près les collections du musée et participé à la mise en valeur du patrimoine de Loigny–la–Bataille. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont :

- Journal d’un collabo ordinaire (2018)

Conférence Faire le Zouave à la guerre

dimanche 26 octobre 2025 de 15h00 à 16h00

Musée de la guerre 1870 Loigny–la–Bataille (place du 2 décembre)

Le Lyonnais Michel Guillaud ordonné évêque de Constantine–Hippone, en Algérie

Né à Villeurbanne, Monseigneur Michel Guillaud vient d’être ordonné évêque du diocèse de Constantine–Hippone, en Algérie, après sa nomination par le pape en juillet dernier.

Le Progrès – 25 oct. 2025 à 06:00 | mis à jour le 25 oct. 2025 à 07:03

Mgr Guillaud (au centre, crosse en main) a été ordonné évêque de Constantine–Hippone, le samedi 18 octobre. Photo fournie

Le père Michel Guillaud a été ordonné évêque du diocèse de Constantine–Hippone, samedi 18 octobre, à la basilique Saint–Augustin d’Annaba. Il avait été nommé en juillet dernier par le pape Léon XIV pour prendre la direction de ce diocèse. Ancien religieux de Saint–Augustin, le pape l’a choisi pour administrer ce diocèse de plus de 100 000 km2, sur lequel se trouve également la ville d’Hippone, aujourd’hui appelée Annaba.

L’ordination de Mgr Guillaud a eu lieu en présence d’un autre Lyonnais, le cardinal Jean–Paul Vesco, archevêque d’Alger.

Ancien prêtre à la Duchère

Né à Villeurbanne en 1961, Michel Guillaud a étudié au séminaire de Lyon avant d’être ordonné dans le diocèse de Lyon en 1990. Il servira ensuite pendant une quinzaine d’années à la paroisse La Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Mais son regard est tourné vers les terres d’islam. Il obtient une licence en islamologie à l’Institut pontifical d‘études arabes et islamiques de Rome puis poursuit ses études en islamologie à Lyon où il y décroche un doctorat. Il enseigne ensuite l’islamologie à l’Université catholique de Lyon (Ucly) tout en étant aumônier des étudiants de l’établissement.

En Algérie depuis près de 20 ans

Le père Guillaud s’installe en Algérie en 2006. Un pays qu’il affectionne et dans lequel il se rend régulièrement. Il y devient curé puis secrétaire général de la Conférence épiscopale de la région de nord de l’Afrique (Cerna), de 2015 à 2025. Il est également vicaire général du diocèse de Constantine entre 2020 et 2024.

Cette terre a une histoire chrétienne très ancienne : saint Augustin lui–même, fut évêque d’Hippone de 395 à sa mort en 430. Dans le diocèse de Constantine, parfois appelé Constantine–Hippone, le nombre de chrétiens connus représente entre 200 et 300 personnes dont la plupart sont des étrangers.

Au total, les chrétiens représentent moins de 1 % de la population en Algérie et sont dispersés sur les 2,5 millions de km² du territoire algérien.

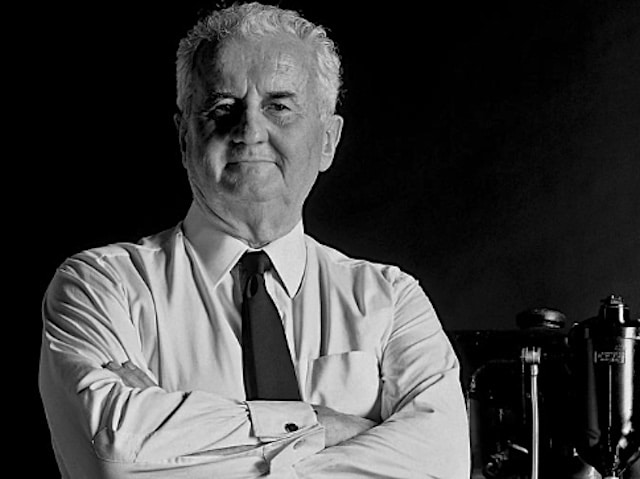

Serge Nedjar, l’homme qui gouverne, et surveille, les médias de Vincent Bolloré

Ariane Chemin, Ivanne Trippenbach

Serge Nedjar Serge, lui, est né en Algérie le 6 mars 1958, juste avant la chute de la IVe République, en plein cœur des « événements ». Sa mère trouve alors refuge avec lui à Paris. Pareil arrachement à des racines familiales laisse forcément des traces et forge des convictions.

Est–ce parce que ce jour–là son « boss » lui parle dans l’oreillette ? Parce qu’il sort de son bureau, parce qu’il en rêve la nuit ? La scène se passe sur le plateau de CNews, le 6 juin. Pour critiquer une nouvelle fois la « justice laxiste », l’animateur Pascal Praud a invité dans « L’Heure des pros » l’ancien magistrat Georges Fenech, quand, tout à coup, cédant la parole à son chroniqueur, il se trompe de nom : « Serge Nedjar… ». Fenech le coupe, surpris : « Je ne suis pas votre patron ! » Pascal Praud rosit, bafouille, puis corrige, d’un rire un peu forcé : « Il était dans mon esprit… Je le salue, Serge Nedjar, il nous regarde ! »

Oui, il les regarde. De son bureau, sa tour de contrôle, arrivé le matin avant tout le monde, parti avec les derniers, il garde l’œil rivé sur l’écran placé face à lui, rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement de Paris, siège du pôle News de Lagardère – CNews, Le Journal du dimanche (Le JDD), Europe 1… S’il reçoit un salarié pendant l’édito de ce même Pascal Praud, à 9 heures, Serge Nedjar pose un doigt sur ses lèvres et réclame le silence jusqu’à la fin du billet. « Il a été bon, Pascal, aujourd’hui ! »

Il peut aussi sans bouger corriger un « bandeau », signaler une faute d’orthographe, faire écourter l’intervention de tel invité, rappeler l’élément de langage du jour. « Il n’y a que moi ici qui regarde la chaîne ! », soupire parfois le directeur général de CNews, avant de se pencher sur son drake, un boîtier qui lui permet de communiquer directement avec la régie et le « red chef » dans le bocal. « Il a l’œil sur tout, et l’oreille aussi », dit Georges Fenech.

Méfiant envers le sérail

Pas certain que les téléspectateurs aient compris, le 6 juin, le lapsus de Pascal Praud. Les talk–shows de CNews – sur le canal 14 de la TNT, la télévision numérique – défilent en boucle dans les bars, les halls d’hôtel, les salles d’attente de cabinets médicaux ou devant la table à manger de bien des personnes âgées, modelant chaque jour davantage le fond de l’air du pays.

Mais qui connaît le nom et le visage de l’homme de 67 ans aux commandes de la chaîne ?

En ligne téléphonique directe avec Vincent Bolloré, ce grand inconnu (qui n’a pas souhaité s’entretenir avec Le Monde) est pourtant la clé de voûte du groupe, celui qui durcit parfois la ligne et qui s’implique dans les récentes acquisitions du milliardaire, Femme actuelle, Capital, Voici…

Il n’est apparu aux yeux du grand public qu’un jour de février 2024, les sourcils broussailleux, la mine froncée, en « accusé », sommé de s’expliquer devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la TNT : pourquoi avoir ignoré les alertes internes et laissé dire à l’antenne que l’avortement est « la première cause de mortalité dans le monde » ? « Erreur technique », rétorque Serge Nedjar. Rentrée 2025, le revoici à l’avant–scène, cette fois pour commenter dans Le Figaro du 30 septembre l’incroyable succès de sa chaîne et s’afficher le 1er octobre plein cadre – lui si secret – dans l’un des magazines du groupe, le JDNews. Une autopromo qui signe l’adoubement de Vincent Bolloré. Licencié d’économie à la fac parisienne d’Assas, Serge Nedjar ne figure pas dans le Who’s Who, l’annuaire du pouvoir. Les pince–fesses et mondanités ne sont pas son truc. « Il n’est pas dupe des paillettes », apprécie l’ex–député souverainiste Nicolas Dupont–Aignan. C’est à peine si on l’a aperçu, le 30 juin, dans les salons de l’hôtel d’Evreux, place Vendôme, lorsque son alter ego à la direction de Canal+ France (autre propriété de l’empire Bolloré), Gérald–Brice Viret, s’est fait remettre la médaille d’officier de l’ordre national du Mérite par l’ex–premier ministre Gabriel Attal, en compagnie de Vincent Bolloré.

Dans le monde de la télévision, beaucoup connaissent les représailles réservées à ceux qui osent s’attaquer à Serge Nedjar et à sa chaîne. Editoriaux, « bandeaux » cinglants au bas de l’écran, campagnes ad hominem… les « médias Bolloré » aiment régler leur compte aux politiques ou aux journalistes, rappelant « les méthodes de la presse à chantage » du XIXe siècle à plusieurs dirigeants de chaînes concurrentes. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, n’a reçu aucun soutien lorsque, dans Le Monde, en septembre, elle a qualifié CNews de chaîne « d’extrême droite ». Nedjar fait peur ; ceux qui le connaissent en parlent sous le couvert de l’anonymat.

Il est entré dans la presse écrite par sa face commerciale : la régie publicitaire du quotidien socialiste Le Matin de Paris, au milieu des années 1980, puis celle de l’édition parisienne de l’hebdomadaire VSD, propriété de deux frères, François et Jean–Dominique Siegel. A ses débuts, il vend des produits, cherche des annonceurs, parle « cibles » et « tirages ».

Le futur « boss » de CNews n’est pas diplômé des grandes écoles et se sent souvent méprisé par les rédactions qu’il fréquente. Il continue de se méfier du sérail, conservant une attention particulière pour les oiseaux blessés ou ceux qui ne possèdent pas le CV des journalistes de « médias mainstream », comme on dit chez CNews.

Lorsque en 1996 Prisma Presse rachète VSD, Nedjar suit les frères Siegel et monte avec eux GS Presse, un éditeur qui lance, en 2000, Le Monde 2, ancêtre de M Le magazine du Monde. En 2004, à 46 ans, il s’associe ensuite avec le groupe NRJ pour créer l’éphémère Kotchup, un magazine de « coaching » destiné aux 15–20 ans, avec des conseils « psy » et même une rubrique d’« astrologie humaniste et transpersonnelle ». Les anciens de Kotchup se souviennent d’un gros bosseur, ultrasérieux, déjà très méfiant.

Surnommé « Vincent m’a dit »

C’est en novembre 2006 que Serge Nedjar rejoint l’état–major Bolloré. Le voici désormais à Puteaux, dans les Hauts–de–Seine, à deux pas du quartier de La Défense, où siège notamment la chaîne Direct 8. « Vincent » en personne vient s’asseoir à côté de « Serge » pour l’introniser grand chef de la première conférence de rédaction du gratuit Matin Plus, devenu Direct Matin. Il veille déjà aux intérêts des amis, clients, partenaires et annonceurs de l’actionnaire : plusieurs journalistes du Monde, partenaire du gratuit, se souviennent d’un Nedjar censurant des articles. Sa main de fer séduit le milliardaire, qui lui confie aussi la direction de l’autre gratuit, Direct Soir. En parallèle, Nedjar est nommé patron de la régie publicitaire Bolloré Média Régie. On le surnomme « Vincent m’a dit ».

Il s’affirme vraiment dix ans plus tard, en 2016, lorsque ce même « Vincent » prend le contrôle du groupe Canal+ et lui donne les clés de la chaîne d’info i–Télé, en difficulté.

A 58 ans, Serge Nedjar y remplace un premier directeur de la rédaction choisi par Bolloré, Guillaume Zeller, catholique réactionnaire, petit–fils d’un des quatre généraux putschistes d’Alger, et habitué des médias d’extrême droite Radio Courtoisie ou Boulevard Voltaire.

Serge Nedjar, lui, rode sa recette de cost killer : ne rien céder aux grévistes, faire le ménage sans états d’âme dans la rédaction : « Il n’y aura rien à discuter car vous ferez ce qu’on vous dit de faire. » Les naufragés d’i–Télé se souviennent de ce jour où il s’était posté, menaçant, devant un élu syndical membre de la société des journalistes, comme pour en découdre. Un directeur général chez Vivendi avait dû arrêter son bras. En quelques semaines, la quasi–totalité des journalistes d’i–Télé avait quitté le navire.

Un groupe, c’est une « grande famille », répète le nouveau patron à chaque embauche, ravi de faire savoir qu’il est le « parrain » de plusieurs enfants de salariés. A l’époque, personne n’imagine qu’il commence à dessiner le brouillon d’une mécanique appelée à bouleverser le paysage médiatique national. Dans la France du tournant du siècle, il n’est pas encore question d’idéologie – seulement de « parts de marché », de « créneaux », d’« audimat ».

Et c’est un bon pubard mais un parfait novice en télé qui assiste, le 3 novembre 2016, dans les coulisses de la salle Wagram, à Paris, au débat de la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, organisé conjointement par i–Télé et BFM–TV. « Une vraie machine de guerre », complimente Nedjar à propos de BFM–TV, la référence des chaînes d’info. Devant ce modèle auquel tout réussit, il a des étoiles plein les yeux et confie que sa famille regarde BFM à la maison.

Les audiences sont encore infinitésimales, mais Bolloré, convaincu qu’il y a de la place pour une télé conservatrice, fixe une mission à son directeur de la rédaction : transformer i–Télé en une chaîne low cost sans reportages ni production d’infos propre, portée par des plateaux peuplés d’invités et de chroniqueurs chargés de commenter l’actualité en direct. Ce sera CNews. En 2024, toujours devant l’Assemblée nationale, Nedjar résume ainsi son mandat : « Je suis arrivé avec [le] projet [de] modifier les habitudes de travail des chaînes info et d’apporter des plages de décryptage, des discussions et des échanges d’opinions. »

Ordres glaçants

« Opinion », le mot est lâché. Or, CNews nie mordicus être une « télé d’opinion », interdite par la loi. Dans sa convention signée avec l’Etat pour disposer d’un canal gratuit, la direction s’engage à respecter le pluralisme des courants de pensée, à distinguer faits et commentaires, à assurer l’indépendance à l’égard des actionnaires et des annonceurs. « CNews est une chaîne d’opinions, avec un “s” », finasse Nedjar dans Le Figaro, le 30 septembre.

De toute façon, malgré les évidences, l’autorité de régulation de l’audiovisuel (Arcom) ferme les yeux, et la commission d’enquête est vite oubliée. Quatre mois après la fameuse audition de février 2024, le président de ces travaux, Quentin Bataillon, jeune député macroniste, est aperçu dans les locaux de CNews. A la clé, une interview pour Paris Match (alors encore dans le groupe Bolloré) signée Laurence Ferrari, une séance photo sur le rooftop et… une poignée de main de Serge Nedjar, qui continue de savourer les progrès de sa chaîne.

Certes, CNews est encore déficitaire. Selon les comptes annuels 2023 de la chaîne, son chiffre d’affaires recule depuis 2021 et elle a perdu 9,5 millions d’euros en 2023, mais elle engrange des audiences record : 3,6 % de part de marché en septembre ; avec de 8 millions à 9 millions de téléspectateurs quotidiens, elle creuse l’écart avec BFM–TV, regardée par 12 millions de téléspectateurs par jour, mais moins longtemps. Devenue la première chaîne en continu de la TNT, CNews talonne France 5 en part d’audience. Un « phénomène », se félicite Serge Nedjar dans le JDNews, écho lointain de l’irrésistible ascension de la chaîne ultraconservatrice américaine Fox News, soutien infaillible de Donald Trump.

Sollicité, un dirigeant autorisé du groupe Bolloré nous décrit un directeur « très opérationnel »… « Sens humain très fort »… « Cash mais affectueux »… « Très proche de ses enfants et de sa femme »… « C’est un bonheur pour les salariés de travailler avec lui. » Beaucoup évoquent pourtant des ordres glaçants, des soufflantes légendaires, un « œil de Moscou » habitué à traquer chaque détail, l’« intranquillité permanente dans laquelle il place ses équipes par sa seule présence, dimanche compris ».

Son nom s’affiche souvent sur les téléphones portables : en septembre, un éditorialiste en plateau a eu le malheur d’indiquer la baisse de la masse salariale de France Télévisions. Même hors antenne, rien n’échappe à Serge Nedjar. Me Alain Jakubowicz, ancien patron de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), en fait un jour l’expérience. Pascal Praud lui rapporte le mécontentement de Nedjar après un propos tenu pendant la pause publicitaire. « Attends, attends, s’alarme l’avocat, tu m’inquiètes ! On n’est quand même pas écoutés même entre nous ? »

Le directeur de CNews aime raconter que l’audience a grossi en trois temps. D’abord avec la crise des « gilets jaunes » de 2018–2019. Des Français confrontés à la hausse du prix des carburants réchauffent leurs angoisses de fin de mois autour des braseros. Convaincus que les politiques se moquent d’eux et que les médias mentent, ils se donnent rendez–vous sur les ronds–points, sur Facebook et sur les quatre chaînes « tout info ». CNews leur donne la parole, y compris aux plus complotistes, qui imaginent la main du gouvernement derrière un attentat sur le marché de Noël de Strasbourg en 2018 (Pascal Praud fera même son mea culpa). Les audiences grimpent. « Il y aura un avant et un après », prédit Serge Nedjar.

Sur le dos d’Eric Zemmour

Arrive l’épidémie de Covid–19. Au printemps 2020, les Français vivent et travaillent chez eux, et regardent davantage la télé. Les animateurs de CNews promeuvent leur idole : l’épidémiologiste marseillais Didier Raoult, dont on sait aujourd’hui que la fameuse hydroxychloroquine n’avait que des effets indésirables. Emerge aussi une kyrielle d’antivax ou de complotistes, tel Christian Perronne, démis de ses fonctions de chef de service à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris.

Pascal Praud, de son côté, peste contre le terrorisme médical des « enfermistes », néologisme créé pour l’occasion. En coulisses, pourtant, Nedjar tient un discours différent. Il rappelle à l’ordre les journalistes (« Jeune homme, ton masque ! »), placarde sur la porte de son bureau un avis interdisant d’y faire le ménage, se barricade. La rédaction se passe le mot : le patron est hypocondriaque. Autour de lui, tout est désinfecté.

Nedjar s’offre un nouveau coussin d’audience : aux râleurs des débuts de la chaîne, s’amusant d’un Pascal Praud coupant la parole de ses invités avec un sifflet (son « énervomètre »), se sont agrégés, pêle–mêle, des climatosceptiques, des antisystèmes et, de plus en plus, des soutiens de l’extrême droite. « Immigration, insécurité, identité » devient le vade–mecum de la rédaction et s’arrime à une figure, un éditorialiste politique bien connu du Figaro, condamné pour « provocation à la haine religieuse » en 2017, mais que Bolloré impose deux ans plus tard : Eric Zemmour.

Nedjar et Zemmour partagent un bout d’histoire commune, celle de juifs séfarades témoins du départ d’Algérie de leur communauté au tournant des années 1960.

La famille Zemmour a déjà rejoint la France métropolitaine lorsque Eric voit le jour, à l’été 1958, à Montreuil (Seine–Saint–Denis).

Mais Serge, lui, est né en Algérie le 6 mars 1958, juste avant la chute de la IVe République, en plein cœur des « événements ». Sa mère trouve alors refuge avec lui à Paris. Pareil arrachement à des racines familiales laisse forcément des traces et forge des convictions.

Ces deux–là ne sont pas copains pour autant. Lancé sur CNews, Zemmour fait l’apologie du général Bugeaud, massacreur de musulmans pendant la colonisation de l’Algérie, maintient, à rebours des travaux des historiens, que Philippe Pétain a sauvé les « juifs français » – thèse qui lui vaudra une condamnation pour contestation de crime contre l’humanité – et multiplie les provocations. Mises en demeure, sanctions… Nedjar se retrouve pris au piège du « on ne peut plus rien dire », antienne d’une chaîne qui a fait de la « liberté d’expression » son slogan.

Mais Eric Zemmour renâcle à obéir. « J’ai toujours refusé de glisser [une oreillette] dans mon oreille », raconte en 2021 le polémiste dans son livre La France n’a pas dit son dernier mot (Rubempré, 2021). Il se plaint d’avoir toujours Nedjar sur son dos, en régie, et se moque de le voir si inquiet des amendes du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, ancêtre de l’Arcom), qui « le font souffrir mille morts, comme l’Avare, de Molière, à qui on a volé sa cassette ».

Ex–homme de gauche

« J’ai commencé à gauche », plaide souvent Serge Nedjar – comme Eric Zemmour et beaucoup de juifs d’Algérie sous la « Mitterrandie ». Ses collaborateurs des années 2000 croient l’avoir vu ensuite embrasser le « sarkozysme » de son patron et se souviennent que la cause israélienne lui tenait déjà fort à cœur. Dans une France meurtrie par une série de crimes antisémites – le supplice d’Ilan Halimi en 2006, l’assassinat des enfants de l’école Ozar–Hatorah à Toulouse en 2012, la prise d’otages de l’Hyper Cacher à Paris en 2015 –, Serge Nedjar estime que les Français juifs ne sont plus en sécurité. Il explique volontiers que, à Sarcelles (Val–d’Oise), ville largement fondée par des pieds–noirs d’Algérie, sa belle–famille a dû abandonner fin 2023 son bazar. C’était une petite institution locale posée sur un large boulevard de l’entrée de la ville, pas loin du quartier juif. La pizzeria fast–food ouverte peu après dans les mêmes murs a elle aussi fermé.

Aux intimes, Serge Nedjar confie hésiter à sortir de sa voiture avant d’avoir gagné son parking, trouve qu’il devient risqué de porter la kippa dans la rue ou de passer un week–end à Londres, où vit une importante communauté musulmane. Ses terreurs épousent celles d’une partie du monde juif français, aujourd’hui séduit par un Rassemblement national (RN) pourtant héritier des collaborationnistes et de la « révolution nationale ». Sur CNews, Praud tente régulièrement d’arracher à Alain Jakubowicz que « beaucoup de Français juifs préfèrent être défendus par le RN que par tout autre parti », mais l’ancien patron de la Licra repousse chaque tentative d’extorsion d’aveux « au forceps ».

Face aux musulmans, la « défense de l’Occident » par le catholique militant Vincent Bolloré a trouvé en Nedjar un allié. Il faut un sursaut judéo–chrétien est le sous–titre du récent livre d’Eric Zemmour, qui appelle à une alliance entre juifs et catholiques, car « l’immigration musulmane tue l’Europe », lâche–t–il sur CNews le 23 octobre.

Dans la grille concoctée par Serge Nedjar, la religion est partout. A l’heure du repas dominical, l’écran bruisse de soutanes : c’est « En quête d’esprit », l’émission catholique de la chaîne. Gare à qui oserait la déprogrammer, comme Serge Nedjar un dimanche de manifs, lorsqu’il avait basculé l’antenne en édition spéciale. Bolloré n’était pas content. Depuis, l’émission est sacralisée. Dimanche 12 octobre, à peine la composition du gouvernement Lecornu II tombée, CNews a rediffusé un numéro d’« En quête d’esprit » sur le pèlerinage du Rosaire à Lourdes.

Il est vrai que sur CNews les religions chrétiennes mènent chacune – dans leur version identitaire – la même guerre politique et culturelle pour « réarmer » le pays face à l’islam. Le protestantisme évangélique a trouvé sa porte–parole : la présentatrice Christine Kelly a raconté, en 2022, dans une église de Créteil (Val–de–Marne), sa manière de s’être « effacée derrière Dieu », priant à genoux avant de prendre l’antenne : « Je l’ai laissé piloter, tout piloter (…). C’est Dieu qui faisait [l’audience]. » La religion orthodoxe elle–même a sa fenêtre d’expression : l’ex–patronne de la chaîne russe RT France, Xenia Fedorova, anime l’émission « Lumières orthodoxes » sur Canal+ et commente la guerre en Ukraine dans « L’Heure Inter », lancée début 2025 sur CNews.

Figures sulfureuses

Poutine, Trump, Nétanyahou (invité de la chaîne) : les fascinations de Bolloré ou de Nedjar croisent celles de l’extrême droite française et de ses figures sulfureuses, souvent condamnées en justice. Quand le 31 octobre 2020 il faut trancher le « cas Renaud Camus », écrivain condamné en 2014 pour provocation à la haine ou à la violence contre les musulmans, invité par l’éditorialiste du Figaro Ivan Rioufol, c’est Nedjar qui valide la présence en plateau de ce promoteur de la théorie raciste du « grand remplacement ». D’ailleurs, aime préciser Gérald–Brice Viret, « tout est validé par Nedjar, tous ses choix sont les bons ». Quand il n’est pas « embedded » avec les forces russes dans le Donbass, Erik Tegnér, chef de Frontières (ex–Livre noir), média d’extrême droite promouvant un racisme décomplexé et célébrant l’« homogénéité ethnique », est chaque jour convié à commenter la politique.

La marque CNews imprime toute la galaxie des médias Bolloré, ce que le groupe appelle les « synergies ». Au départ, elles étaient gérées à la débrouille, en se serrant les coudes. « On est un camp de gitans », disait le directeur de CNews. Des salariés sont ainsi priés de rédiger gratuitement des articles non signés pour alimenter les autres titres, selon le site d’information Les Jours en avril 2025. Journalistes et chroniqueurs courent du plateau de CNews au studio d’Europe 1, en passant par la rédaction du JDD, regroupés dans le même immeuble, où nombre d’émissions sont « codiffusées ». Et les coordinations s’étendent encore depuis que Serge Nedjar a été nommé, le 10 septembre, directeur des rédactions de Prisma, premier groupe français de magazines (Capital, Voici, Géo, Télé–Loisirs…), détenu par Bolloré : 40 millions de lecteurs par mois.

Des exemples récents ? Dans l’édition du 11 octobre de Femme actuelle, une interview du cardinal d’Ajaccio François Bustillo signée Véronique Jacquier, chroniqueuse CNews venue de l’hebdomadaire France catholique, a été ajoutée in extremis. La défense en bloc de Nicolas Sarkozy, incarcéré le 21 octobre par les « juges rouges », se décline à la une de Voici du 24 octobre : aucune trace de l’impertinence légendaire du titre dans l’article signé sous pseudo par un pigiste, qui chronique les « adieux déchirants » de l’ex–président à « Giulia et Carla ».

Lire aussi

Disciplinés, les médias du groupe se saisissent des actualités triées en haut lieu, répercutent les « éléments de langage », mais aussi les larges impasses faites sur l’actualité. Un véritable écosystème sur lequel règne Serge Nedjar, dont l’interventionnisme exaspère même la jeune bande de journalistes soudée autour de Geoffroy Lejeune, le directeur du JDD venu de Valeurs actuelles : chaque numéro ou presque donne lieu à de vives bagarres.

« Je valide TOUT. Si je veux modifier, je change. » Ce 18 septembre, face à la rédaction de Capital réunie dans ses locaux de Gennevilliers (Hauts–de–Seine), Serge Nedjar explique une nouvelle fois qui est le chef. Dans la presse économique, ce magazine, friand de scoops, a acquis une réputation de sérieux et d’irrévérence. Le 8 mai 2007, c’est ce mensuel qui avait révélé qu’à peine élu à l’Elysée Nicolas Sarkozy avait pris le large sur le yacht de Vincent Bolloré. Selon le compte rendu de l’échange consulté par Le Monde, le nouveau directeur de la rédaction préfère rappeler aux journalistes la chute des ventes du magazine et lâcher, cruel : « Votre indépendance ne vous a pas aidés à grand–chose… »

A la tête d’une « troupe » désinhibée

Censure, papiers de commande, la méthode Nedjar se met en branle. Le nouveau patron interrompt illico une enquête sur le lobbying du géant du tabac Philip Morris : le cigarettier est un client d’Havas, l’agence de communication détenue par Bolloré.

Et justifie lors de la réunion : « Un annonceur, on ne le casse pas, sinon on n’en parle pas. »

Le 30 septembre, il écarte aussi un dossier consacré à l’horloger Swatch et réclame, à sa place… un zoom sur la dérive des comptes de l’audiovisuel public, nouvelle tête de Turc du groupe Bolloré, à l’unisson des leaders de l’extrême droite décidés à le privatiser.

Lorsqu’il a supprimé, quelques semaines plus tôt, l’émission « Patrons en questions » de la femme d’affaires Sophie de Menthon, pourtant réclamée deux ans auparavant par Vincent Bolloré, Serge Nedjar a expliqué : « L’économie, ça n’intéresse pas. »

Est–ce parce qu’il ne voulait pas lire dans Capital que des dirigeants se ménagent des retraites en or ? Une autre enquête sur les grandes boîtes du CAC 40 a été repoussée : « Pas top comme sujet. » Comme cet autre article sur les haras, péché mignon des grandes fortunes, à réécrire. La rédaction s’interroge : est–ce parce que le milliardaire Stéphane Courbit, proche de Bolloré, est propriétaire de chevaux ? Et le scénario de se répéter : prise en main brutale, « clause de conscience », départs en masse et, in fine, nouvelle rédaction à sa main. « Nous formons une famille, redit Serge Nedjar aux journalistes de Capital. Ceux que ça gêne, ils n’ont qu’à partir. »

« J’ai créé une petite troupe de théâtre », se félicite–t–il en parlant des têtes d’affiche de CNews (qui sont aussi ses plus gros salaires), Pascal Praud, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, Christine Kelly, Jean–Marc Morandini, pourtant condamné en appel à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs.

Sans oublier les jeunes pousses maison dont il est si fier, Gauthier Le Bret et Eliot Deval, chaque jour encore plus outranciers que leurs aînés.

La dissolution de l’Assemblée nationale, en 2024, a désinhibé la « troupe », qui réclame à chaque motion de censure l’« union des droites », cette alliance électorale courant des Républicains à l’extrême droite, et qui défend la « préférence nationale » (« continuons de payer pour les étrangers alors qu’on ne peut plus payer pour les Français ! », Pascal Praud, le 17 octobre).

Le même Praud affirme sans être interrompu par le patron que le président de la République est fou (« des gens importants, des ministres, ce qu’ils disent off sur [la] santé mentale d’Emmanuel Macron… »). Et Philippe de Villiers, s’abritant à peine derrière Clemenceau, explique ce 17 octobre – toujours au bout du drake de Nedjar – que « la démocratie, c’est des rats dans un égout ».

Ivanne Trippenbach

Tribune Libre/ Nasser Nouali* : « Pour les harkis, il n’y a jamais eu de sous–citoyens : il n’y a que des anciens combattants français »

*Par Nasser Nouali, membre du bureau du Collectif Citoyenneté Française.

–“Le 2 septembre 2025, lors de la cérémonie du 80ᵉ anniversaire de la capitulation du Japon, au monument aux mort de Perpignan,où j’ai eu l’honneur d’assister au nom du Collectif Citoyenneté Française. En présence de la ministre Patricia Mirallès et de nombreux élus, j’ai choisi de porter la voix des harkis et de leurs familles

Face à la Ministre, j’ai rappelé une exigence simple et légitime : cesser d’enfermer nos anciens dans le qualificatif réducteur de « supplétifs ». Car nos pères et grands–pères n’étaient pas des sous–citoyens. Ils étaient, et restent, des citoyens français anciens combattants harkis. Ce terme doit être gravé dans la mémoire nationale, dans nos discours, nos lois et nos monuments.

J’ai également insisté sur un autre devoir de vérité : revoir l’intégralité de l’histoire présentée au Mémorial de Rivesaltes. Aujourd’hui, ce lieu de mémoire, pourtant majeur, ne reflète pas fidèlement l’histoire des harkis comme citoyens français. La commission scientifique chargée de ce travail doit être corrigée pour enfin rendre justice à la réalité historique.

Madame la ministre a confié ne pas savoir si elle poursuivrait sa mission au gouvernement. Mais nous avons rappelé une évidence : tant qu’elle exerce ses fonctions, son devoir est d’agir. L’histoire des harkis n’attend plus. Chaque jour où l’on retarde cette reconnaissance pleine et entière est une blessure supplémentaire pour les familles.

Parce qu’en République, il ne peut y avoir de citoyens de seconde zone. Parce que la mémoire n’appartient pas aux administrations, mais à la Nation tout entière. Parce que justice et dignité sont dues à ceux qui se sont battus pour la France.

Nous demandons que le qualificatif de “citoyens français anciens combattants harkis” soit adopté officiellement et que le Mémorial de Rivesaltes soit révisé pour en témoigner fidèlement.

La mémoire n’est pas un mot : c’est un acte”.

Nasser Nouali

Membre du bureau du Collectif Citoyenneté Française

Sur les traces des pionniers de l’Algérie française

Tous ceux qui ont aimé l'Algérie française éprouveront une joie à lire cette bande dessinée.

Alors que les dirigeants algériens continuent de provoquer la France et qu'Emmanuel Macron semble se coucher devant eux, il est réconfortant de lire des ouvrages qui donnent de l'histoire des relations entre les deux pays une autre vision que celle d'un Benjamin Stora. Ainsi, Pierre Barthélémy Décaillet a publié, pour la première fois en 2014, Les Conquérants du monde ancien – Chroniques des premiers migrants européens en Afrique du Nord 1814–1912. C'est le récit de l'odyssée de ces hommes et de ces femmes, venus de France, des Baléares, d'Espagne, de Suisse, d'Italie, de Malte et d'ailleurs qui, fuyant la misère et le chômage, émigrèrent vers l'Afrique du Nord, il y a plus de deux siècles. Rendre justice à ces pionniers

Cet ouvrage, fondé sur des témoignages authentiques et des archives personnelles, raconte le destin croisé de deux hommes : Barthélémy, natif de Port Mahon, dans les Baléares, qui, à peine sorti de l'enfance, s'embarque sur un cargo à destination de Cuba. Comme dans un roman initiatique, il connaîtra de nombreuses aventures et ses premiers émois amoureux, travaillera dans une plantation de tabac et apprendra à devenir adulte. Quelques années plus tard, son destin le conduira à débarquer, le 25 septembre 1819, à El Djazaïr, qui ne s'appelait pas encore Alger, où il assistera à la conquête française.

Le second, c'est Nicolas Décaillet, ancêtre de l'auteur, fervent croyant, « Régent breveté » – titre décerné par le département de l'Instruction publique du canton du Valais – qui, depuis la Suisse, émigrera à Turin pour être précepteur des enfants de Victor–Emmanuel II, avant de rejoindre Alger, en 1849, pour « apporter le progrès et "la bonne nouvelle" à ce pays qui avait déjà connu, avec la civilisation romaine, un important développement, puis était retombé en friche avec l'occupation turque ». Je vous laisse découvrir la suite des aventures de nos deux héros et de leurs enfants et apprendre comment ils finirent par acquérir ensemble une petite terre qui bientôt s'agrandit, contribuant au développement de ce pays qui devint l'Algérie.

Dans l'introduction de cet ouvrage, où petite et grande Histoire s'entremêlent, l'auteur explique que « par ce récit, basé sur des faits documentés incontestables, [il a] souhaité rendre justice à tous ces hommes, toutes ces femmes et ces enfants du dix–neuvième siècle qui ont permis, quoi qu'on puisse en penser, à l'Algérie d'aujourd'hui d'exister ». C'est un hommage à tous ceux qu'on a appelé les « pieds–noirs » qui, au prix d'un travail ardu, sans jamais perdre espoir, ont permis à ce pays, auparavant sous la domination turque, de progresser et de prospérer. On y trouve aussi, explicitement ou implicitement, une réflexion sur l'attitude et les objectifs de la France.

Bientôt, une bande dessinée

Pierre Décaillet a créé une association qui éditera prochainement une bande dessinée tirée du livre Les Conquérants du monde ancien, avec la collaboration de Jean Cubaud, qui a notamment réalisé pour la télévision des dessins animés comme Barbe–Rouge, Poil de carotte, Les Histoires du père Castor ou Alix, le héros de Jacques Martin. Cette BD, accessible à tous, portera un regard humain et historique sur des destins souvent oubliés et sur une période très souvent contestée ou mal comprise parce que mal rapportée ou mal expliquée. Tous ceux qui ont aimé l'Algérie française, tous les pieds–noirs à qui on a arraché leur terre natale, tous les métropolitains qui ont compris et partagé leurs épreuves éprouveront une joie, sans doute un peu nostalgique, à lire cette bande dessinée. Ils la feront lire à leurs enfants pour leur faire connaître ce qu'ont connu les pionniers de l'Algérie française, rétablir la vérité contre une Histoire falsifiée et leur transmettre l'héritage de ces hommes ordinaires qui, par leur endurance et leur persévérance, s'apparentent aux héros des épopées.

"Je suis scandalisé par notre impuissance" : Éric–Emmanuel Schmitt déplore sur RTL l'inertie de la France face à l'emprisonnement de Boualem Sansal

Stéphane Boudsocq

26 octobre 2025

Éric–Emmanuel Schmitt

Éric–Emmanuel SchmittL’écrivain Boualem Sansal est détenu en Algérie depuis le 16 novembre 2024. Il a été condamné à cinq ans de prison pour atteinte à l’unité nationale. Mais la France a rapidement réagi et appelé à sa libération. En mai 2025, après des appels répétés d’Emmanuel Macron, l’Assemblée nationale a cité une résolution demandant sa libération immédiate et inconditionnelle. Le Quai d’Orsay a confirmé poursuivre les démarches au mois de juin.

Mais pour Éric–Emmanuel Schmidt, membre de l’Académie Goncourt, il est "difficile de croire" en sa libération. Invité au micro de Stéphane Boudsocq dans Le Journal Inattendu, il se dit "scandalisé par notre impuissance, d’abord la (sienne), puis notre impuissance nationale, celle de l'État". "On a eu déjà tellement de faux espoirs, déplore–t–il, parce qu'on nous annonçait des choses via les réseaux officiels, mais toujours officieusement, et puis pour l'instant rien ne s'est produit... On nous annonce de nouveau quelque chose, mais maintenant, on a du mal à y croire".

"Ce que je constate, poursuit–il, c'est qu'il n'y a que les dictatures qui comprennent l'importance des écrivains, puisqu'elles sont capables de les mettre en prison".

"Ça nous ramène à l’idée du statut de l’écrivain dans une démocratie comme la France"

Ce constat est aussi fait par Jean–Baptiste Andréa, qui a remporté le prix Goncourt en 2023 pour son roman Veiller sur elle, présent par téléphone dans ce Journal inattendu : "Effectivement, il n’y a que les dictatures qui mesurent le rôle d’un écrivain." Pour lui, "ça nous ramène, par un effet de miroir, à l’idée du statut de l’écrivain dans une démocratie comme la France." L’auteur souhaite rappeler "qu’aujourd’hui, tous les écrivains et artistes–auteur de France (…) se battent pour avoir un statut qui reconnaît cette profession", ce à quoi acquiesce Éric–Emmanuel Schmidt. "Tous les écrivains qui font le tissu de la société et de la culture littéraire, on ne les célèbre pas tant qu’ils n’ont pas ce succès énorme." Il souligne alors le "paradoxe" de l’intérêt porté à l’emprisonnement d’une "célébrité", "mais qu’est–ce qu’on fait pour tous ces gens sans nom qui œuvrent tous les jours dans notre pays à créer ?"

«Cambriolage» du Louvre : un coup des services français pour salir l’image de l’Algérie ?

Publié le 26/10/2025 à 11:28 |

L'arrestation des «cambrioleurs» est trop rapide pour être vraie. D. R.

Par Nabil D. – L’attitude suspecte de Rachida Dati, ministre française de la Culture, lors de son apparition sur les plateaux télé au lendemain du «spectaculaire» cambriolage du musée du Louvre, a immédiatement interpellé les observateurs. Avec une aisance et une assurance déconcertantes, elle a pris la parole face aux caméras, un large sourire barrant son visage botoxé, pour évoquer l’incident avec une maîtrise qui semblait presque préméditée. Ce comportement a rapidement semé le doute, d’autant plus que le vol des œuvres d’une valeur avoisinant les 100 millions d’euros a pris des proportions inédites. Mais ce n’est pas seulement l’ampleur du cambriolage qui a marqué les esprits, c’est aussi la manière dont l’enquête a été menée, avec une célérité et une «efficacité» étonnantes, alimentant des soupçons sur la véritable nature de l’affaire.

La rapidité avec laquelle la police a annoncé l’arrestation de deux suspects semble, en effet, suggérer un scénario trop parfait pour être vrai. En quelques jours à peine, l’un des suspects a été intercepté à l’aéroport de Paris, rapportent les médias français, ce dimanche. L’hypothèse que ce cambriolage soit encore un coup monté par les services secrets français, destiné à fragiliser l’image de l’Algérie sur la scène internationale, est fort probable.

Comment expliquer cette rapidité dans l’enquête ? Comment un suspect a–t–il pu envisager monter à bord d’un avion avec des œuvres volées d’une telle envergure ? Et surtout, comment auraient–elles pu être introduites en Algérie, un pays pourtant connu pour ses mesures de sécurité rigoureuses en matière de contrôle douanier et policier ? Dans le contexte de la campagne de dénigrement de l’Algérie par la classe politique française délétère et les médias qui leur servent de porte–voix, pendant que l’écrasante majorité des Français les rejette, la mise en scène d’un cambriolage au Louvre, où l’un des suspects serait de nationalité algérienne et était prêt à embarquer pour Alger, ne peut être perçue que comme une tentative de lier directement l’Algérie à un acte criminel d’une ampleur inédite.

L’intrigue autour du vol des œuvres d’art au Louvre pourrait avoir été orchestrée pour influencer l’opinion publique en Europe et ternir davantage l’image de l’Algérie. Si l’hypothèse d’un coup monté peut sembler saugrenue, voire excentrique, elle n’est cependant pas sans fondement. L’histoire des services secrets français est parsemée de coups tordus visant à manipuler l’opinion publique ou à dissimuler des affaires d’Etat gênantes. On se souvient encore du cas de Mohamed Merah, ce tueur à Toulouse, dont la liquidation par la police française avait soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur les motivations réelles derrière son exécution alors que son arrestation était possible.

Un coup monté pour salir la réputation de l’Algérie est une hypothèse à ne pas écarter, tant dans ce monde où les enjeux géopolitiques sont d’une extrême complexité, les théories du complot ne manquent pas de se multiplier. En tout cas, il est certain que ce cambriolage, avec ses rebondissements aussi rapides qu’étranges, est loin de ressembler à une affaire ordinaire.

La question qui reste est la suivante : pourquoi tant d’empressement et de maîtrise dans la gestion de cette affaire ? Et pourquoi l’Algérie, qui semblait lointaine de cette histoire, se retrouve–t–elle au cœur des spéculations ? Le temps nous dira si ces soupçons étaient fondés ou si cette affaire ne sera qu’un autre épisode de manipulation médiatique que les outils de propagande français maîtrisent à la perfection.

N. D.

Algérie, synagogue démolie et film Meursault tourné au Maroc

Djamel BELAID

Algérie, synagogue démolie et film Meursault tourné au Maroc

Djamel BELAID

Il y a des jours sans. C'est le cas ces derniers temps. La presse algérienne a annoncé qu'une ancienne synagogue de la région d'Alger a été démolie par les autorités. En même temps François Ozon déclarait sur France–Inter que son film l'Etranger d'Albert Camus avait été tourné au Maroc.

Osons un décryptage. Il semble que vis à vis de l'opinion française et internationale, les autorités algériennes ne ratent aucune occasion pour « tendre un bâton pour se faire se battre ». Au delà de l'aspect moral, certains éditorialistes français ne vont pas rater l'occasion de faire passer « le régime » algérien pour rétrograde. On peut déjà imaginer la future chronique de Kamel Daoud dans l'hebdomadaire Le Point.

Mais comment de telles décisions et d'autres peuvent–elles être prises à Alger ? Wallah, c'est une énigme.

Démolition de la synagogue de Bab El Oued

Il suffit de taper sur un moteur de recherche « Algérie synagogue démolie » pour constater le nombre de références consacrées à ce sujet.

Sur la dixième page de références du moteur de recherches, une d'entre–elle indique « Algeria: Historic synagogue demolished » et provient du site Jewish Rhode Island. C'est dire le retentissement de cette démolition et le nombre de réactions de la presse française et internationale. Des réactions sincères et d'autres pouvant être instrumentalisées ; ne soyons pas naïfs...

Le JDD, sous le titre Algérie : l'une des dernières synagogues du pays démolie : « La synagogue « Chaloum Lebhar », en plein cœur du quartier Bab El Oued, à Alger, a été démolie par les autorités locales en raison d'un risque d'effondrement. Le bâtiment a désormais laissé place à un terrain vague, au grand dam de Frédéric Belaïche.

I24NEWS sous le titre, Algérie : Destruction D'une Synagogue Historique De La ... »XXXX

La démolition de la synagogue "Shaloum Lebahr" s'inscrit dans un contexte plus large de disparition progressive du patrimoine juif en Algérie ...

Valeurs actuelles sous le titre, « Un dernier symbole de la mémoire juive d'Algérie . « Située au cœur du quartier Bab El Oued à Alger, la synagogue Chaloum Lebhar a été démolie par les autorités locales, qui ont évoqué un danger d' effondrement. »

Marianne sous le titre, On a détruit le dernier symbole de la mémoire juive d'Algérie »

La destruction d'une synagogue à Alger, officiellement parce qu'elle menaçait de s'effondrer, illustre l'état de la mémoire sur la présence …

Sahel Intelligence, sous le titre Algérie : La synagogue de Bab El–Oued, victime du déni d'Etat.« Sous prétexte de sécurité, les autorités algériennes ont procédé à la destruction de la synagogue historique Chaloum Lebhar ».

The Times of Israël sous le titre, Algérie : Une synagogue vieille de 130 ans démolie pour des raisons de sécurité. « Les précédentes tentatives de démolition de Chaloum Lebhar avaient été empêchées par la communauté juive locale, qui ne compte aujourd'hui que quelques dizaines de Juifs ».

Les autorités locales auraient usé du prétexte d'un « risque d'effondrement » pour acter la destruction de cet édifice religieux. Triste argument qui donne encore une fois un bâton pour se faire battre. Question, s'il y avait un tel risque, n'est ce pas que le bâtiment était laissé à l'abandon ? Triste réalité. Le bon sens aurait voulu que ce âatiment soit entretenu et en premier lieu par les autorités locales en accord avec les autorités religieuses concernées.

Où est cette Algérie de juillet 2014 quand le journal Le Monde titrait « L'Algérie envisage de rouvrir des synagogues » en détaillant : « Le nouveau ministre des affaires religieuses, veut rouvrir les lieux de culte juif, fermés pendant la guerre civile des années 1990. »

Le vivre ensemble et le soft power

Cette démolition sera certainement utilisée en Israël et par tous les inconditionnels d'Israël sur les plateaux de télévision en France et dans les colonnes des hebdomadaires à grand en France et ailleurs pour montrer du doigt l'Algérie.

Toute destruction de monuments historiques , quelque qu'en soit le motif est condamnable. De même que l'est « Dans la bande de Gaza, les bombes israéliennes [qui] détruisent le patrimoine et effacent la mémoire. Le Monde rappelait en février 2024 que selon un rapport d’ONG « plus de 200 sites culturels et historiques – mosquées, cimetières grecs, vestiges égyptiens, marchés ottomans, immeubles Bauhaus – ont été partiellement ou totalement détruits » à Gaza par l'armée israélienne.

Mais au delà de l'image dégradée de l'Algérie, c'est le fait d'effacer une partie de l'histoire du pays. Nombreuses sont les familles qui ont toujours vécu en bonne harmonie avec leurs voisins juifs algériens. Personne n'a le droit de tenter d'effacer cette histoire ni en Algérie, ni en Afghanistan ou en Syrie. Il est espérer que cette synagogue soit un jour reconstruite à l'identique au même emplacement.

Au delà de ce geste très critiquable, ses auteurs permettent, nous ne le répèterons jamais assez, que certains égratignent l'image de l'Algérie. Un aspect dont les décideurs algériens ne pèsent pas assez le poids et qui est appelé Soft Power.

En novembre 2018, Médiapart révélait que « Depuis trois ans et l'avènement du prince héritier Mohammed ben Salmane, plusieurs agences parisiennes soignent l'image du royaume wahhabite ».

De son côté le site Areion24.news indiquait en juin 2023 que « Le groupe Publicis est rémunéré à hauteur de 35 000 euros par mois pour soigner l'image de l'Arabie saoudite, mise à mal par la guerre au Yémen ».

Il n'est pas demandé aux décideurs algériens de mettre la main à la poche main simplement de réfléchir aux conséquences de certaines décisions sur l'image de marque du pays. Si MBS dépense de telles sommes, c'est que « le jeu en vaut la chandelle ».

Le tournage de L'Etranger au Maroc

Encore une fois, il suffit de taper « film l'Etranger tourné au Maroc » sur un moteur de recherche pour trouver des dizaines de références pour un évènemment qui n'est passé inaperçu en France.

On a envie de crier « Wach ? Wach bikoume ? » qu'avez vous ?